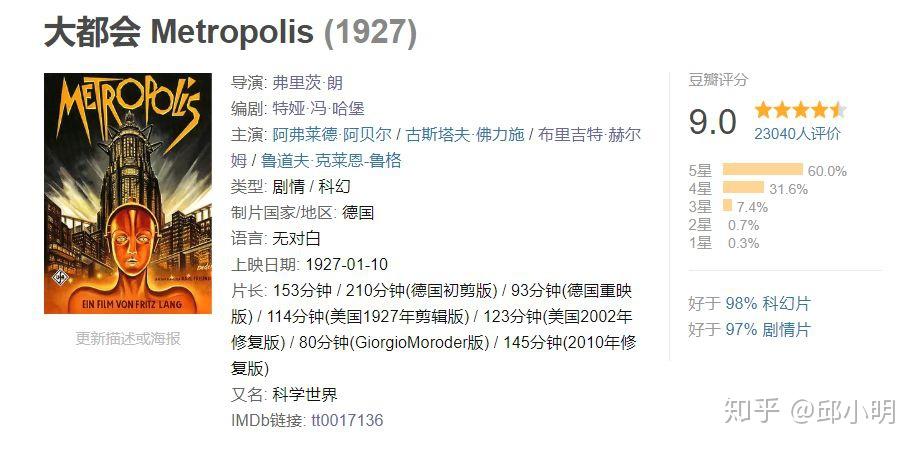

如何评价1927年德国电影《大都会》(Metropolis)?

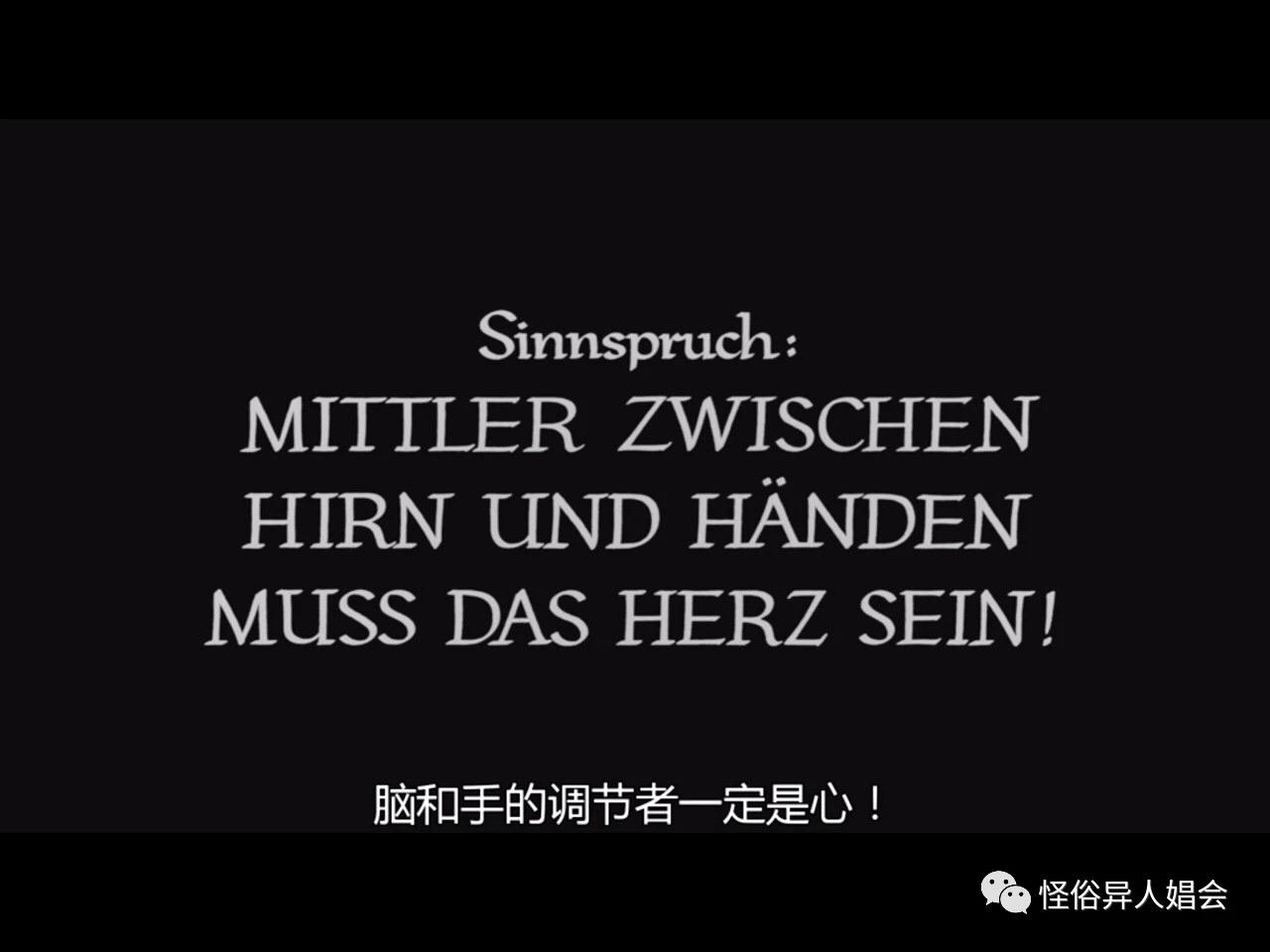

一场大水把大都会地下的人都冲了出来,密密麻麻的,有点像水淹蚂蚁洞,不过并没有人被淹死,秩序也并没有被打破,而是用“脑和手的协调者一定是心”令地下人与地上人达成了某种和解,大都会在一场足以摧毁所有的水灾危机面前,顽强依然,成功渡过。

《大都会》在1927年来看,甚至从今天来看,都算的上是后现代主义题材,尤其是摩天大厦、城市公交体系在很多今天的后现代主义题材的电影依然可见。在秩序等级严密的大都会里,上层阶级是头脑,下层阶级是手。但是作者的立场是偏向于社会大众论的,愚昧无能缺乏思想的工人为上层阶级所操纵。但是作者也发现了社会中存在的二元对立的矛盾,因此引出了“协调者”这么一个概念,最后大脑和手通过协调者握手,在我看来,是作者一种社会治理的一种乌托邦的美好愿景。

在后现代大家德里达等人看来,如今的二元对立矛盾显然已经不那么明显,通过商业文化的侵蚀,人们已经默认并习惯了这种剩余劳动价值的榨取行为。

科幻片是诞生最早的一种电影类型之一。

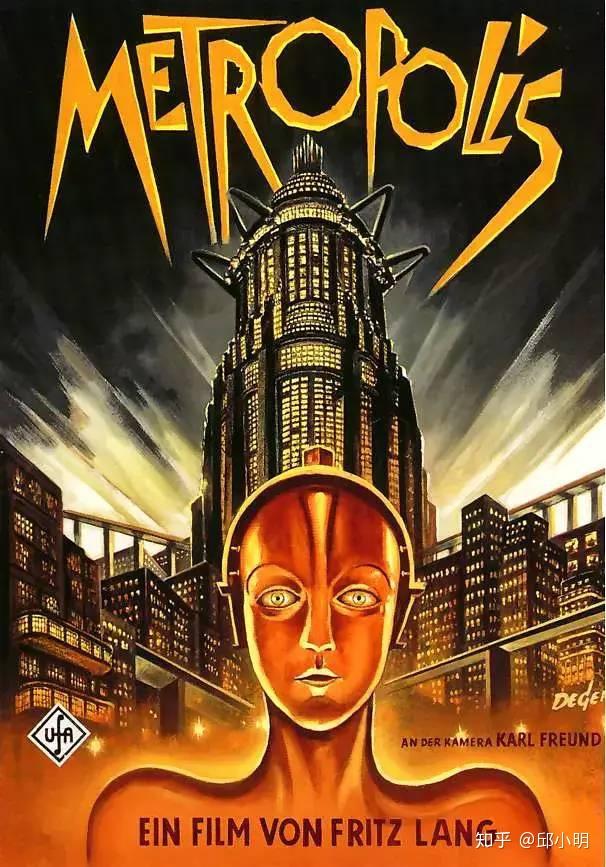

早在1902年,乔治·梅里爱就用《月球旅行记》让世界见识到了非现实元素的奇妙。25年后,弗里茨·朗用一部《大都会》正式定义了科幻电影。

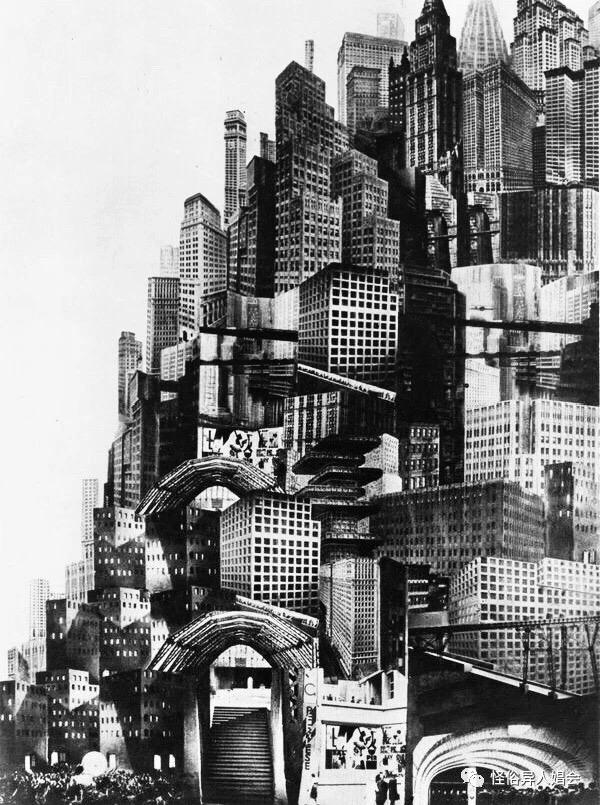

高楼林立的未来都市,人工智能和机器人的使用,工业文明对人类的吞噬,种种超前的设想,就算放到21世纪,也毫不过时。

一、是电影,是艺术,更是文物

bet356体育在线官网亚洲版

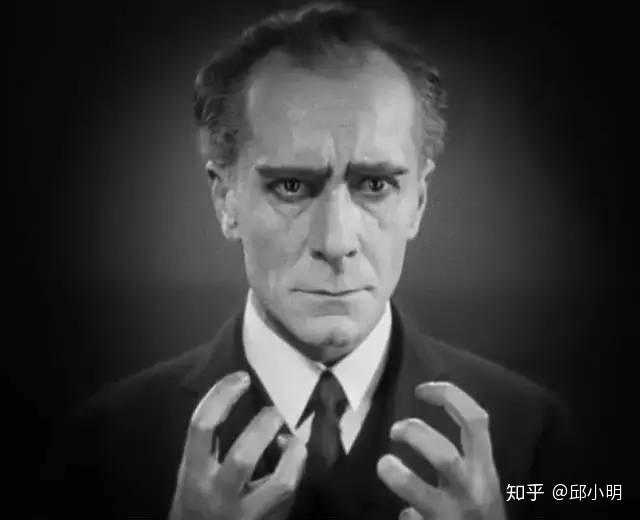

在着手拍摄《大都会》之前,弗里茨·朗就已经有了丰富的电影工作经验。20世纪20年代初,他执导了几部电影获得成功,于是就有了拍一部科幻大片的念头和资本。

有资料显示,弗里茨·朗动用了超过36000名群众演员,花费了两百万英尺(609600米)胶卷,开创性地使用微缩模型,长达18个月的拍摄周期,最终完成了一部片长153分钟的史诗之作。

与传统的戏剧类似,《大都会》被划分成了三大段落,分别是序章、幕间章、高潮章。

长达1小时的序章主要展现了故事的大环境——2026年的大都会,阐述了大都会的主人强·弗莱德森之子弗雷德为寻找一个神秘女人玛丽亚去到了地下劳工城工厂,而强·弗莱德森与大发明家罗特旺也对那神秘女人有着某种企图。

幕间章是矛盾的激发,长期受到剥削的工人阶级逐步走向革命的边缘,弗雷德因玛丽亚的失踪而陷入到困境之中。

高潮章活生生地变成了灾难大片,整个大都会面临崩塌的险情。弗雷德和玛丽亚试图要完成使命,调和工人和强·弗莱德森之间的矛盾。

剧情其实是十分简单易懂的,即便是一幕默片,绝大多数观众只需要有字幕的帮助就能理解。

所以电影也打破了年代的间隔,豆瓣上有着9.0分,好于98%的科幻片,比公认的科幻电影天花板《2001太空漫游》和《银翼杀手》还要高分,某种程度上说明其精彩程度完全不逊色于有声彩色电影,容易被大众所接受。

了解基督教的观众会更能get到角色设置与《圣经》之间的联系,因为弗里茨·朗夫妇(他妻子是编剧)为影片注入了浓厚的宗教色彩。

而真正被后世津津乐道的是,表现主义在电影中的运用。

“表现主义是艺术家通过作品着重表现内心的情感,而忽视对描写对象形式的摹写,因此往往表现为对现实的扭曲和抽象化,这个做法尤其用来表达恐惧的情感。”

这种艺术流派起源于20世纪初,一开始只是画家们的创新手法。然后这种艺术波及到了文学界,卡夫卡1915年发表的《变形记》就是众所周知的表现主义代表作品。

20年代初,德国电影开始尝试把表现主义加载到影像之中。而当弗里茨·朗把表现主义运用到《大都会》,经典的一幕就出现了。

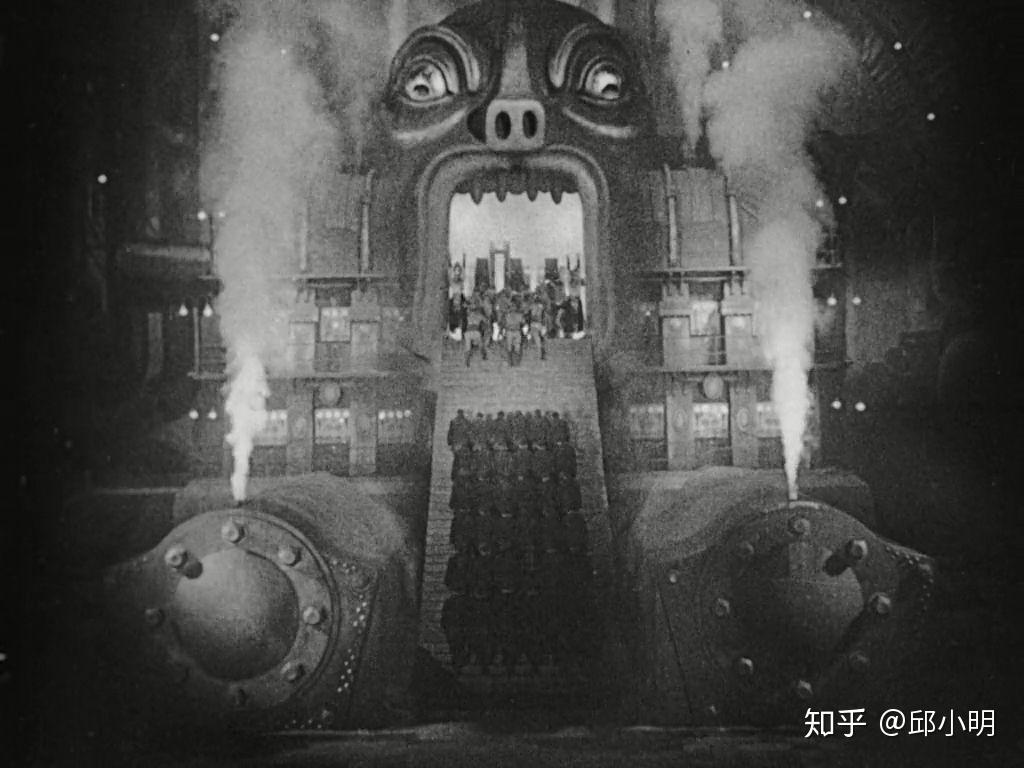

男主角弗雷德目睹工厂爆炸后,看到了古埃及对奴隶的奴役,这个幻觉不仅壮观,而且还批判了资本家对工人阶级的无情压迫。

这种表现主义带来了一股怪诞的独特气息,同时也把影片升级成了艺术品。

电影艺术往往要与商业融合。《大都会》在发行的时候就遭遇到了片商的各种删减,153分钟的柏林首映版本没有被流传下去,后来多数人看到的是被删减后的约两小时版本。

据说希特勒也被《大都会》征服了,他因此想要把弗里茨·朗夫妇招入纳粹麾下,即便弗里茨·朗是犹太人。弗里茨·朗打死不同意,选择流亡到了法国。妻子特娅·冯·哈堡做了不同的选择,她加入了纳粹党,给希特勒创作了不少的剧本。

希特勒所带来的第二次世界大战给人类文明带来了巨大的伤痛,同时也导致了很多艺术品的失传,其中就包括《大都会》的原始版本。

2001年的《大都会》修复版被联合国教科文组织选定为世界文献遗产之一,不过缺少了长达半小时的内容,有些情节难以被理解,电影也很难算得上是“完整”。

幸运的事情是,一部分已被认定为失传的删减片段在阿根廷布宜诺艾利斯的电影博物馆被找到,一位真懂电影的新馆长上任后发现了那段胶片的传世价值,于是把它带给了世人。

经历了约2年的修复工作,时长为145分钟的修复版在2010年面世,现在在网络上流传的大多也是这个版本。只是由于经过80年的岁月,那部分胶片损毁情况比较严重,修复出来的影像也已经模糊不清了。

某种程度上说,我们所看到的《大都会》,已经不仅仅是一部电影了,那更是一件文物。

二、反乌托邦的雏形

从故事层面上看,《大都会》很像是一部“反乌托邦电影”。

故事地点设定在一个未来的、封闭的大环境,就像是《1984》里的大洋国,《饥饿游戏》里的施惠国,《V字仇杀队》里的伦敦市。

然后是健全的等级制度,大都会的要稍微简单,强·弗莱德森是最高统治者,他和一群资本家们住在地上的繁华都市,支配着住在地下劳工城的工人们。

如果被强·弗莱德森开除,就会沦为劳工城的工人,从干脑力活变成做苦力活。

“乌托邦”一词很早就有了,不过“反乌托邦”的兴起是在40年代的文学界。1921年,第一部反乌托邦小说《我们》完稿,但苏联当局不允许出版,小说以手抄本形式流传。

乔治·奥威尔有幸读到了《我们》才写下了《1984》,并在40年代引领了反乌托邦文学的兴起。

反乌托邦文学特点是,人被关在自己亲自制造的钢筋水泥牢笼里,阴暗冰冷、精神压抑。在这种生存状态下,物质浪费蔓延,道德沦丧,民主受压迫,等级制度横行,人工智能背叛人类,最终人类文明在高科技牢笼中僵化、腐化,走向毁灭。

而《大都会》所描绘的世界不就是如此,一切看似美好和平,实际上却充斥着无法控制的各种弊病。

弗里茨·朗夫妇有没有读过《我们》无从考究,反正他们确实是创造了反乌托邦电影的雏形。

只不过电影的内核并不算是“反乌托邦式”的,造成大都会崩塌的不是统治者的独裁统治和思想压迫,而是阶级矛盾的对立。

统治者强·弗莱德森是一个人性化的角色,他虽然压迫工人,但对儿子弗雷德十分在乎,说明着他的人性未曾泯灭。

反倒是那些被压迫的工人们在最后丧失了理智和人性,如果是反乌托邦电影,那他们大概就会实现独立思想的觉醒了。

三、人类社会的大脑与双手该如何协调

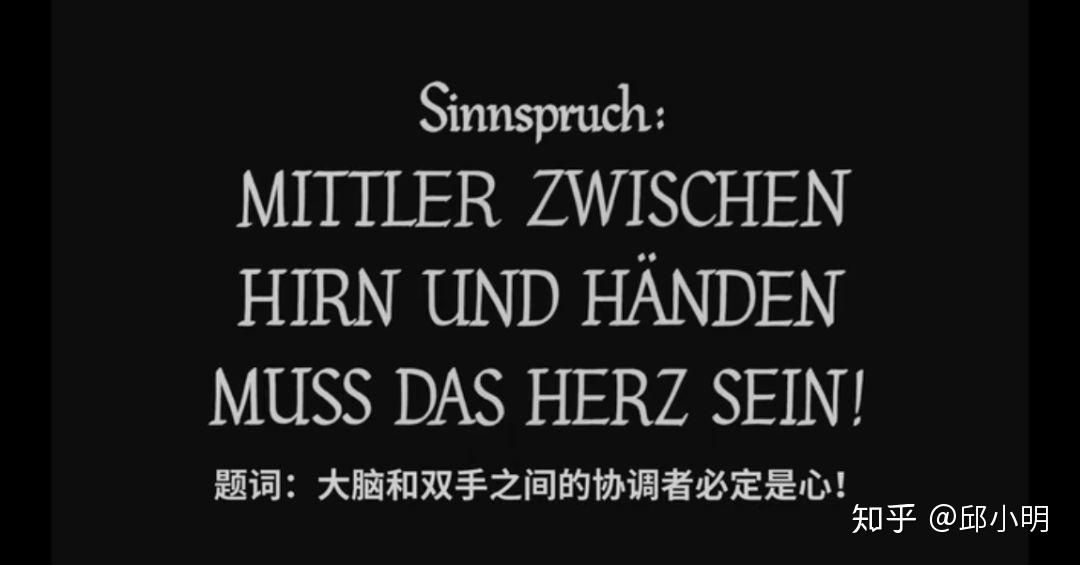

“大脑和双手之间的协调者必须是心!”

电影开头,主题就以字幕的形式告诉了观众。

所有的角色和情节都是为了这句话而服务的。

别看故事脉络庞大,其实真正的“角色”大约只有10个。

强·弗莱德森,他用智慧创造了大都会,犹如古埃及的统治者创造了金字塔。

弗雷德,得天独厚的超级富二代,却能把地下的工人视为兄弟。他降临劳工城,就犹如耶稣来到了人间。

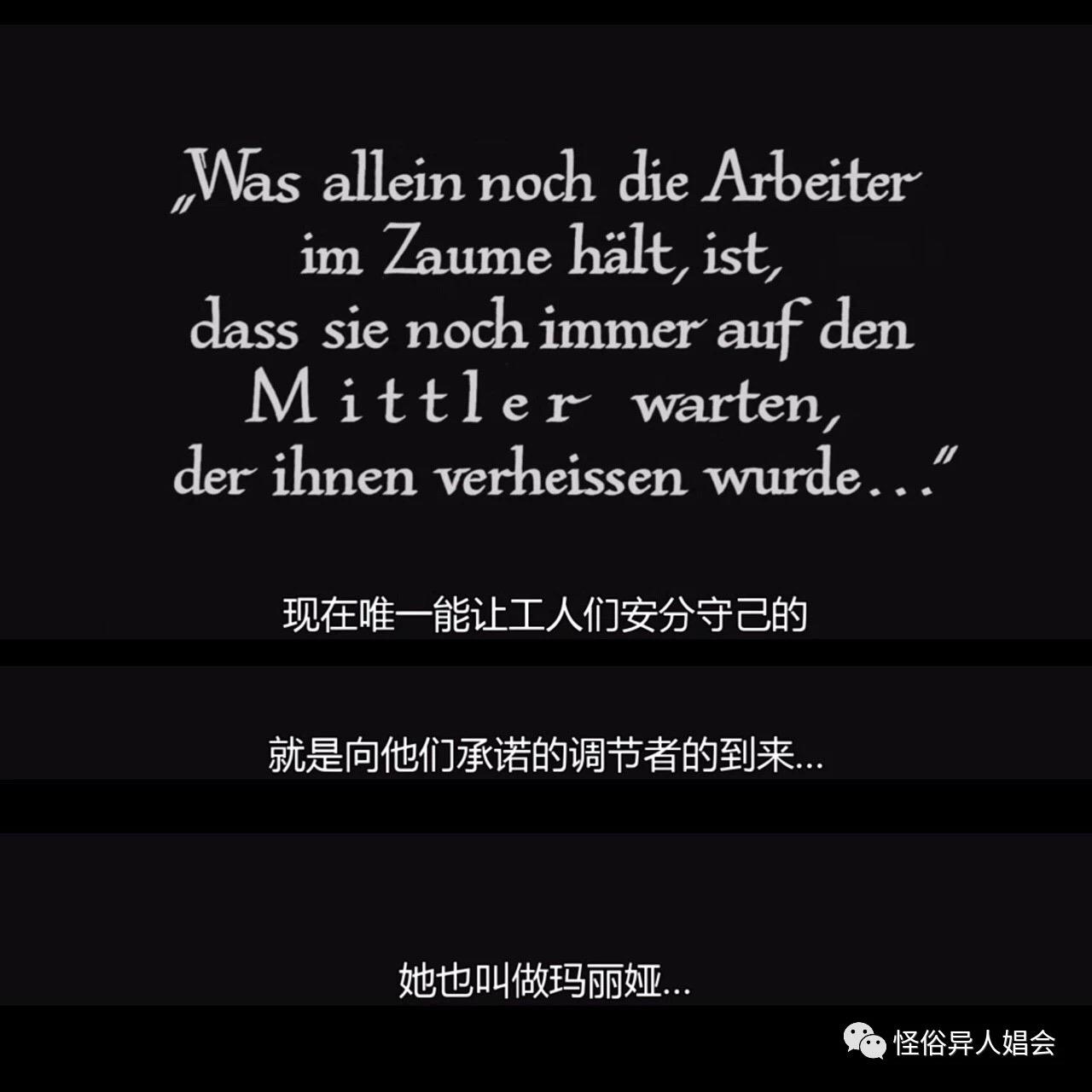

玛丽亚,居住在地下的一个女教师,名字无疑是参考的圣母玛丽亚。她在工人群体有很高的威望,可能工人一直没暴动,她也有一份功劳。

罗特旺,大都会的大发明家,强·弗莱德森有什么搞不定的问题都会找他。不过,他却和强·弗莱德森有着一段不为人知的秘密往事。

工头与工人群体,工人群体可以看作是一个角色,工头是代表人物。工人由于长期干着重复性的工作丧失了人性,这不是他们的错,这只不过是一场社会的悲剧。工头是工人群体中最有理性的一个,也许是从事管理职位,才没让他的思维固化。

另外还有一个与弗雷德互换身份的11811号工人有着关键的戏份,可惜目前版本的电影没有更多地深入这个角色。

助理约萨法特与高瘦侦探,两个衬托性的辅助角色。约萨法特的存在加强塑造了弗雷德的善良和情义,侦探的存在加强了剧情的紧迫感。

机器人与赫尔。机器人在片中被写成了大反派,它加剧了大都会里的阶级矛盾。那时候还没有电脑这玩意,弗里茨·朗夫妇应该没有探讨人工智能的意图,只是在机器人的概念上展开了想象。

万万没想到想象变成了现实,罗特旺说机器人劳工的计划已经在现实中有所体现,机器确实正在取代人工。而用机器复活人类的设想,现在已经是科幻题材用烂的老梗了。

强·弗莱德森的妻子赫尔是一个隐藏性的角色,她也是罗特旺的爱慕对象,电影的前史隐藏着一段三角恋故事。罗特旺想要通过机器人技术复活她,但越大的欲望,却越容易失控。

大都会是人类社会的一个缩影,好像从有人类文明开始,阶级分化就已经存在了。不同阶级的人干着不同类型的工作,人类社会得以飞速发展。

强·弗莱德森代表统治阶级或资产阶级,是大脑,没有他的智慧,仅凭工人们的蛮劲,繁华的大都会无法建立。

工人群体代表着工人阶级,没有他们的劳动力,大脑再聪明,再伟大的想法也无法实现。

如果阶级分化是必然的,那么两个阶级就是一种共生的关系。两个阶级的有效合作能使得人类社会发展进步,反之,便走向分裂崩塌。

然而阶级斗争贯穿着整个人类历史,各大学家都提出了不同的观点试图缓解和化解这种冲突。弗里茨·朗夫妇也有话想说,他们通过一部《大都会》表示,两个阶级出现矛盾,是因为缺少一个协调者——心脏。

“心脏”是什么,就是深入理解电影的关键所在。

如果读过圣经,从宗教的角度去解读可能更加贴合作者的原意。粗浅一点理解的话,看看代表心脏的弗雷德做过什么就知道了。

他深入地下世界,了解工人的情况,并向“大脑”强·弗莱德森报告。只是“大脑”被没把他的话当一回事罢了,然后导致“双手”失去了控制。

要是强·弗莱德森能听弗雷德的劝告,对工人有人情味一点,和弗雷德一样,把他们视为兄弟,也许悲剧就不会发生了。

也就是说,两个阶级需要有一个沟通的桥梁,互相体谅,种种问题都能迎刃而解。

可是,弗里茨·朗夫妇的设想是理想化的,《大都会》结局的和平也只是暂时的。

他们只是给出了那座桥梁的设计图,而有没有人去建,能不能建成,还是未知之数。

天下事没有那么多的巧合,只有碰巧的假象。——《V字仇杀队》

请注意!全文预计需要10分钟哟!^_^

接下来我会从剧情 美学 社会 宗教等角度探讨。

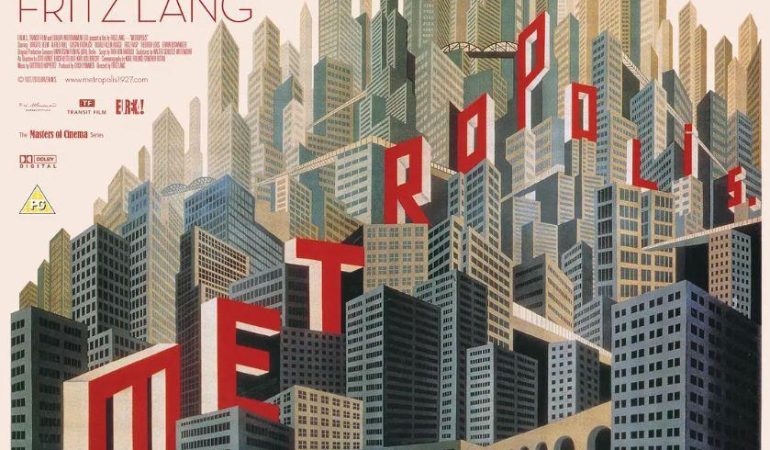

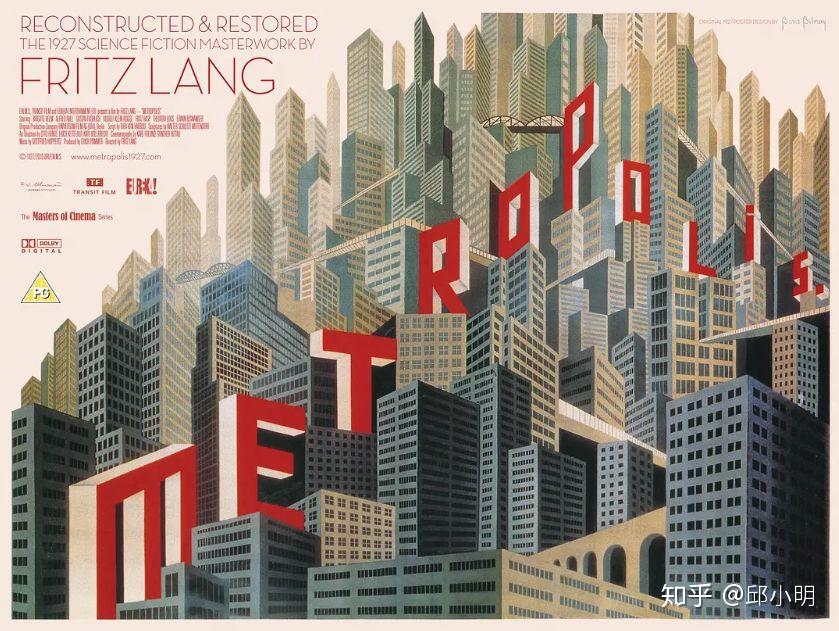

▲《大都会》Metropolis / 1927年

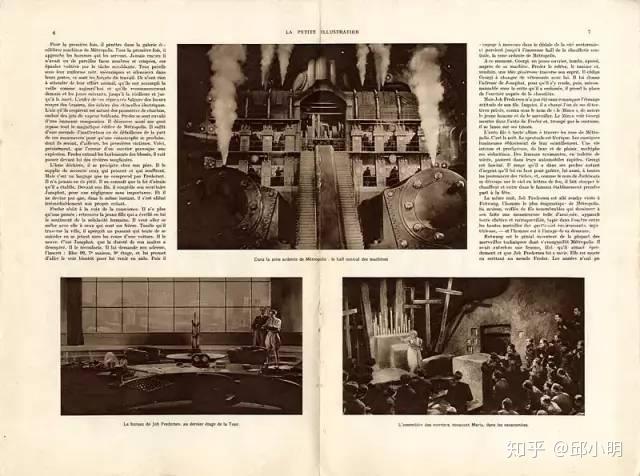

改编自妻子蒂亚·冯·哈伯的小说,由法兰克福的画报杂志 发行,这是一部历史上造价最为昂贵的无声电影,花费了近两百万英尺胶卷,拍摄周期长达18个月。其2001年的修复版被联合国教科文组织选为世界文化遗产,终极修复版于2010年2月在柏林首映,剪掉了四分之一长度的胶片,最终约135分钟。

剧情

导演 :弗里茨•朗— Fritz Lang

(1918年进入德克拉影片公司担任编剧,后升为导演,1919年自导自演第一部影片《混血儿》正式开启了电影生涯)

人物: 玛丽娅–女教师 布里吉特·赫尔姆

乔·弗莱得森 –父亲 阿尔弗雷德·阿贝尔

弗雷德–儿子 古斯塔夫·佛罗希基

罗特旺–发明家 鲁道夫·凯林罗吉

瘦子–弗利兹·拉斯普

约萨法特

死神–七宗罪

题词:脑和手的调节者一定是心!

场景:地下城–冰冷的钢铁机器

子弟俱乐部 –演讲厅 图书馆 大剧院

运动场等综合 娱乐设施

▲导演:弗里茨• 朗 Fritz Lang

影片讲述的是2026年工业文明下两个阶级极端的斗争冲突,是在德国大夜弥天的都市盛宴中朝气蓬勃的工业生产与地下城工人的革命呼声交映,也是一场关于救赎与罪恶的博弈。

剧情本身并不复杂,机器人只是工具和噱头,电影从头到尾映射出来的还是资本主义统治下的工人们依托宗教信仰幻想下的乌托邦王国,以及人类盲目愚钝的本性。

所以说这部电影最惊艳的仍是在20世纪二三十年代科技并不发达的情况下,导演 Fritz Lang 对未来机器人和未来建筑的大胆设想,可谓是科幻电影史的第一个里程碑。以至于后来许多电影争相模仿,最为经典的是《银翼杀手》、《星球大战》。

整个电影是典型的三幕剧结构

交代–危机–高潮迭起交融

每一个部分都是一个刺激的承接点

序幕

当女人出场周围的小孩蜂拥而至时,我知道她就是救世主。

未经世事的男主人公弗雷德一眼间便爱上教师玛丽娅,被她散发着浓郁的纯洁善良吸引。

此后便不顾一切寻找她和她相爱此生……

▲女教师:玛丽 娅

▲男主:弗雷德

不过……

故事并非如此,爱情恰好只是整部默剧的导火索而已,它的目的仅是为这个残酷的工业革命时代遮上一层唯美的婚纱。

电影最开头的题词–"脑和手的调解者一定是心"这其实是对劳动者的口号,也是主宰者的谋略!所以弗雷德的父亲–弗莱得森,这个资本滑头正好一箭双雕,他让科学家罗特旺制造了一个和玛丽娅一样的机器人,来统治地下城因为受不了资本压榨而越发暴动的工人阶级们。 因为在工人眼里玛丽娅本身就是圣母玛丽娅!是他们心中圣神的指挥家!同时弗莱德森还能够让儿子看清楚真实的"玛丽娅"根本就是一个脚下堆满罪恶的撒旦。

▲科学家:罗特旺正在制作机器人

危机

戏剧的情节总是会带给人们意想不到的反转,然而这时科学家告诉真正的玛丽娅说这一切的计划下,其实是自己的阴谋,他憎恨那个夺走他心爱女人的弗莱得森,那个站在象牙塔尖的资本家,他要铲除腐败冷血的资本主义,他要解放地下城的劳动者们!

高潮

工人暴动,机器也被摧毁,大水弥漫了整个地下城,通风口堵塞,工人们的孩子面临生死危机,这时地下城的工人们才醒悟过来,没有了机器谁也活不了,他们在眼睁睁看着世界走向毁灭……

▲ 核心机器被破坏

▲洪水冲破水库

▲机器人玛丽娅被处决

工人们又开始把矛头指向玛丽娅,他们把机器人玛丽娅绑起来,准备用大火烧死。

最后机器人玛丽娅被烧毁,男主解救了玛丽娅,地下城的工人们和资本家弗莱得森牵手言和重新团结一致。

————————————————–

社会

第一次世界大战(1914-1918)德国战败,不得不背负着巨额的赔款和地域分割,国内经济几近崩溃。而这部电影是在1925年开拍,当时纳粹党就已经乘机崛起,希特勒不断发起暴动,煽动民众,打着"民族主义"和"社会主义"的锦旗,公开批判资本主义。并且肆意屠杀犹太人,为其效力。

然而Fritz Lang的母亲是犹太人,不难推测出Fritz Lang影片中的"机器人玛丽娅"败于"善良的玛丽娅"的原因之一了。【机器人玛丽娅隐喻着希特勒政权统治而善良的玛丽娅则隐喻着宣扬宗教信仰下的资产阶级和无产阶级的统治】

所以对于工人们来说,选对调解者才是胜利的关键!

针对德国战后经济瘫痪,国家开始大力新建各类公共设施、水库、高速公路等,以此解决大量失业人员的工作问题。

在影片一开始就反复突出了资本家无情压榨工人的剩余劳动力,没有时间限制地修建公路等基础设施,使得工人逐渐形成反动意识的情形。

▲被压榨的工人

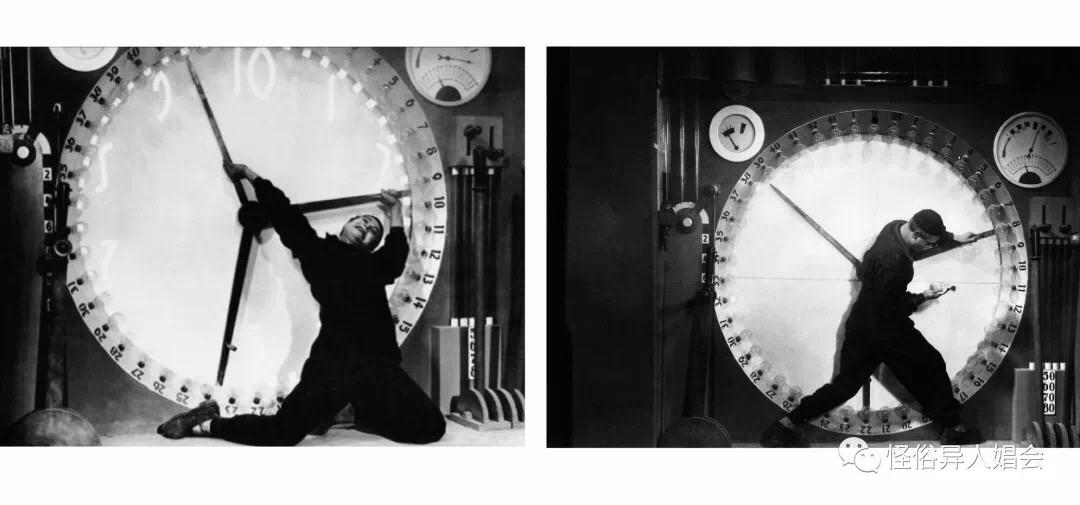

▲工人操作机器钟表(钟表隐喻工人每天工作10h )

—————————————————-

美学

装饰艺术风格——ArtDeco

"Metropolis"出品的时代,正是"装饰艺术运动"Art Deco兴起的高潮。(1920~1930)

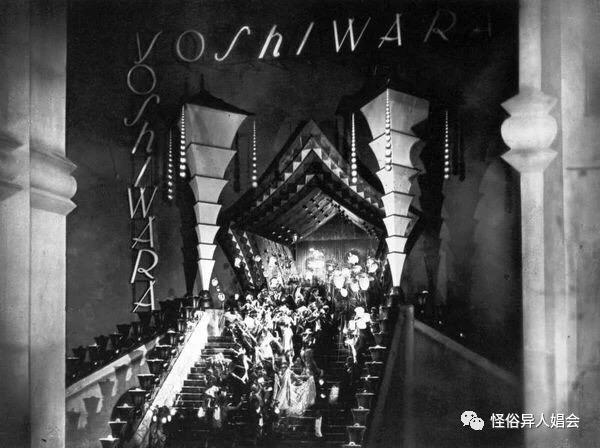

装饰艺术风格主张简单形式的美,机械化的美,受东方文化—特别是中国的明式家具简洁洗练的线条、日本的浮世绘木版画的装饰色彩和形式的影响。

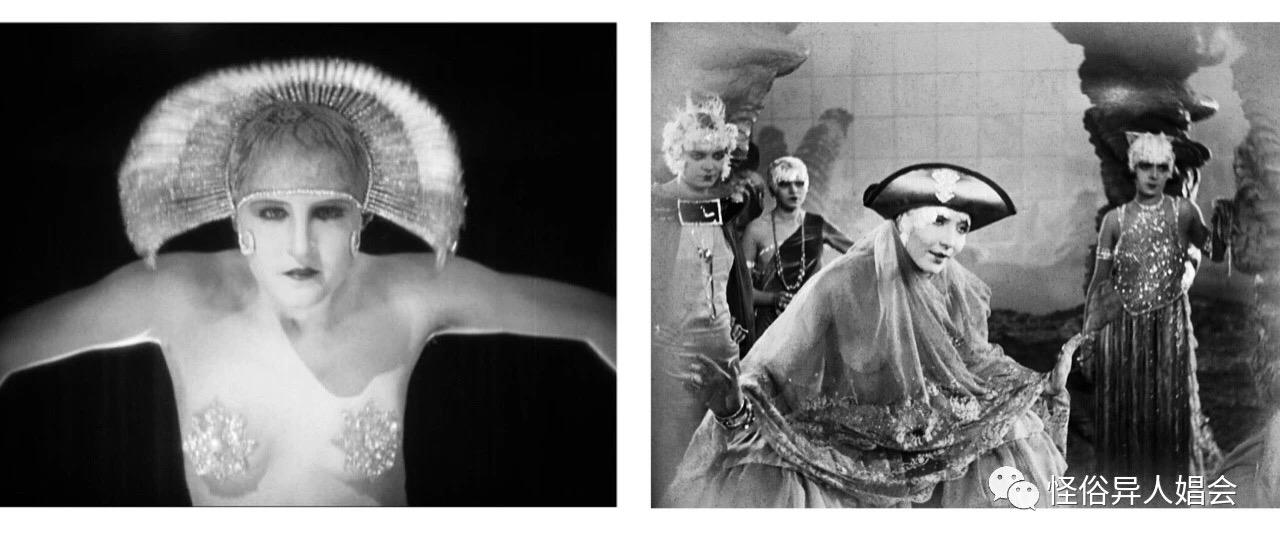

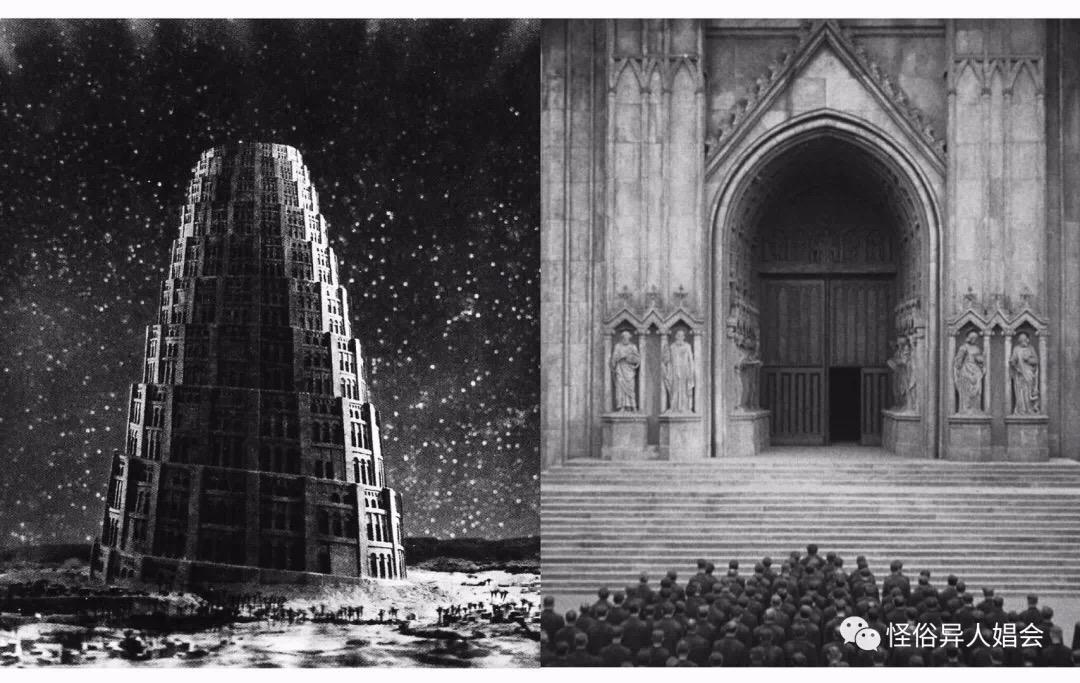

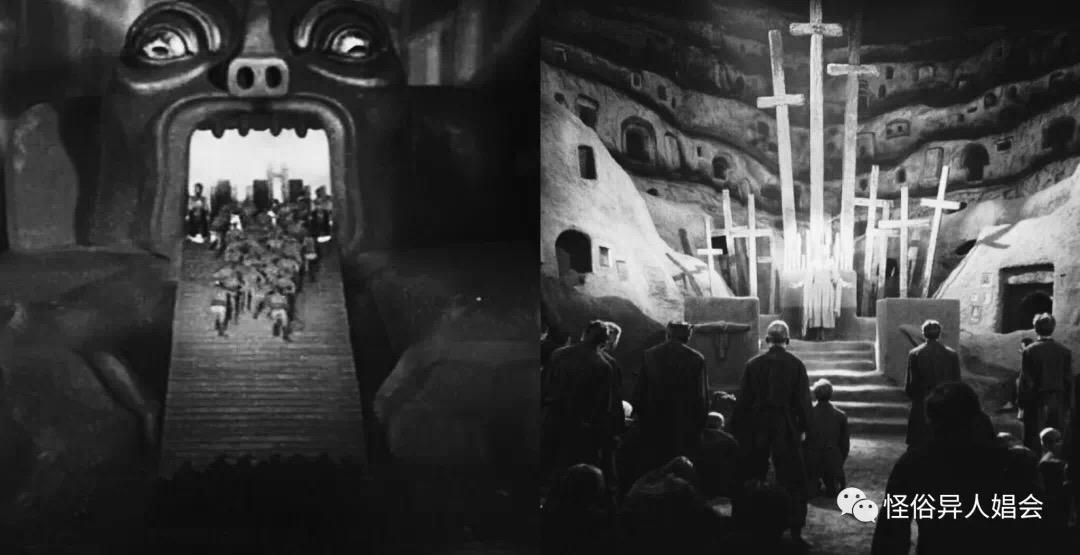

在影片中,机器和摩天大厦简单的几何外形、现代化交通系统的发展、大面积的金属装饰、强烈的黑白对比,一些画面甚至还受到原始艺术和异域风格的影响(金字塔、神兽、机器人玛丽娅当时表演的舞台和服饰)然而这些风格强烈的视觉语言在当时电影情境下,都是史无前例的。

▲跳舞女郎受古埃及服饰影响

▲金字塔和古典尖拱式门框 (隐喻贵族的神圣不可侵犯)

▲受原始艺术影响下抽象恐怖的神兽雕塑(隐喻着吃人的机器)

▲ 东方艺术中的灯笼

▲ 借鉴中南洲古代通灵塔元素

表现主义——expressionisticher film

"Metropolis"出品的时代,德国电影的主流是用"表现主义"expressionisticher film手法创作,这类电影主要通过演员夸张的表情动作和拍摄手法,构图形式来表达恐惧、焦虑、狂欢,创造一个极端压抑,恐怖的精神世界。

在影片中意识形态的对比(乌托邦与反乌托邦)、圣经中七宗罪和七个骷髅的对比、电影开头的题词和结尾的呼应,还有蒙太奇手法(弗莱德幻觉和玛丽娅登场时)都让观众叹为观止。

—————————————————-

宗教

在公元前5000年左右,埃及社会出现了阶级萌芽,并且在公元前3100年,建立统一的专制王朝,国王称自己为法老,开始利用宗教的神秘力量统治国家。

从这时候宗教就象征着一个团体,是超越外在的组织力量 那么对于普通的劳动者来说它就是规矩。其实每个人都明白却不愿去打破规矩,仍选择砥砺前行。

所以导演试图用"宗教"去洗礼暴动的工人,去探索一条能够和平解决资本家和劳动者之间矛盾的桥梁。

至今为止,这条道路仍然在相互磨合过程中。

因为法律只能约束行为,可宗教却能约束心灵。

—————————————————-

最后,电影还值得我们思考的问题是工人们变化多端的态度,在影片中机器人玛丽娅煽动和蛊惑工人破坏机器,以打倒资本家,工人们拥护她是救世主,可当工人大都会娱乐城们破坏了核心机器时,却发现代价就是孩子淹死,自己失业。于是工人又极端地批判机器人玛丽娅是邪恶的女巫……这真是一个可怕的恶性循环。

但其实生活中的许多人包括小编也是如此,在面对问题时很容易随波逐流。

正如古斯塔夫•勒庞Gustav Le Bon 在《乌合之众》一书中说:

"在群体之中,绝对不存在理性的人。群体能够消灭个人的独立意识,独立的思考能力。"

"事实证明,早在他们的独立意识丧失之前,他们的思想与感情就已被群体同化。"

所以,在网络信息急速发展的时代,我们不能盲目跟风,随波逐流。 要学会不断完善自己,提升自己对待事物的格局,辩证分析那些荒谬现象背后隐藏着的逻辑。

完

大都会娱乐城

————————————————–

嘻嘻,小小打个广告,喜欢的话可以关注

微信公众号:CDArtist

更多好电影、音乐、艺术美学等优质内容分享哟!

这是一部披着反乌托邦外衣的科幻宗教片。

显然这是一部空前的先锋电影,不大都会娱乐城论是思想内核、拍摄技法、艺术审美、场景调度、剪辑手法,都可以用”惊世骇俗“这个词来形容。作为一部在1927年诞生的默片,它给当时的大都会娱乐城人们带来的震撼是难以想象的。弗里茨·朗真的是天才!!!

关于是不是反乌托邦,导演的立场是比较明确的,最后的结局安排已经很说明问题了。但如果仅仅因为意识形态不一样而忽略了这部电影本身的优秀,是非常可惜的(事实也的确如此,豆瓣上给低于三星的评价基本都是在指责导演的立场不正确)。